대박 터진 갤노트10 플러스…특대사이즈ㆍ대용량이 통했다

필사모

0

888

2019.08.20 18:59

필사모

0

888

2019.08.20 18:59

회사원 최 모(39) 씨는 19일 갤럭시 노트10 플러스(+) 512GB(내장 메모리 용량)를 사전 예약하기 위해 이동통신사 대리점을 방문했다가 황당한 얘기를 들었다. 대리점 직원은 “512GB 모델의 물량이 부족해 입고에 시간이 오래 걸릴 예정”이라며 “256GB를 대신 사면 256GB SD카드(보조 저장 장치)를 서비스로 주겠다”고 말했다. 최 씨는 “사전 예약인데 이렇게 구매하기 어려울 줄 몰랐다”고 토로했다.

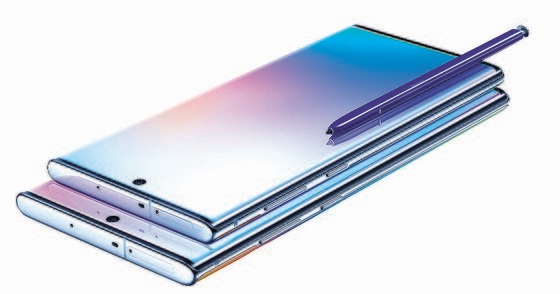

큰 사이즈와 대용량, 고가라는 3대 부담을 안고 출시된 노트10 플러스 512GB 모델이 예상 밖의 흥행 가도를 달리고 있다. 일반 모델보다 크기가 큰 플러스 제품, 게다가 메모리 용량이 큰 512GB 모델에 대한 수요가 예상보다 높아 배송 지연 사태까지 벌어지고 있다.

한 이통사 관계자는 “플러스 모델 중에서도 512GB 모델은 메모리 용량이 커 수요가 많지 않을 것으로 예상했지만, 실제 사전 예약자가 많아 이통사가 확보한 물량을 초과하는 사태가 벌어졌다”고 말했다. 실제 커뮤니티 등에는 512GB 모델에 대해 “사전 예약을 했는데도 출시일(23일)보다 늦게 배송받게 됐다”, “공홈(공식 홈페이지)에서 샀지만 여전히 ‘상품준비 중’이라는 안내가 뜬다”는 불만이 제기되고 있다.

512GB 모델이 인기를 끄는 이유는 우선 플러스 모델 자체의 인기가 높기 때문이다. 삼성전자는 20일 “갤럭시 노트10 국내 사전 판매량이 130만대 이상(추정)으로 갤럭시 노트10 플러스의 비중이 전체의 3분의 2 수준”이라고 밝혔다. 플러스 제품(대각선 길이 6.8인치·17.2㎝, 196g)은 일반 모델(6.3인치·16㎝, 168g)보다 화면도 더 크고 무게도 많이 나간다. 그런데도 인기를 끄는 건 일반 모델보다 디스플레이, 카메라, 배터리 등의 성능 면에서 우수하기 때문으로 풀이된다.

일반 모델은 FHD+급 화면에 3500mAh 배터리, 25W 무선 고속 충전을 할 수 있는 데 비해 플러스 모델은 WQHD 급 화면에 4300mAh 배터리 탑재, 45W 무선 고속 충전이 가능하다. 여기에 플러스 모델은 일반 모델보다 후면에 카메라가 하나 더 있다. 이를 통해 플러스 모델에서만 3차원(D) 스캐너 기능을 통해 움직이는 3D 이미지를 만들거나 간편 측정을 통해 사물의 길이를 측정하는 게 가능하다.

여기에 동영상 제작 기능이 강화되면서 대용량 메모리에 대한 수요도 높아진 것으로 분석된다. 노트10은 영상 배경에 필터를 입힐 수 있는 ‘라이브 포커스 비디오’, 모바일 화면을 녹화하면서 S펜으로 글씨와 그림을 그릴 수 있는 ‘스크린 레코더’ 등의 기능을 지원한다. 이통사 관계자는 “사진에서 영상으로, 영상 중에서도 증강현실(AR) 영상으로 트렌드가 바뀌고 있기 때문에 대용량 메모리 스마트폰에 대한 선호가 높아지는 추세”라고 설명했다. 삼성전자 관계자는 “사전 예약의 특성상 얼리 어답터가 많아 대용량에 대한 수요가 평소보다 많았던 측면도 있다”고 분석했다.

하지만 예약은 예약일뿐 실제 개통 추이를 지켜봐야 한다는 시각도 있다. 실제 구매 시 생각보다 가격 차이가 크게 날 경우 고객들이 예약을 취소하거나 변경할 수 있기 때문이다. 실제 이통사 3사의 갤럭시노트 10 모델에 대한 공시 지원금은 첫 5세대(G) 스마트폰인 갤럭시S10 모델보다 낮게 책정돼 있다.

SK텔레콤의 경우, 완전 무제한 요금제인 월 8만9000원 요금제로 가입하는 경우 모델에 상관없이 공시지원금으로 일괄적으로 42만원을 지급하고 있다. 대리점이 재량껏 줄 수 있는 추가 지원금의 한도인 15%를 더하더라도 전체 지원금은 48만3000원에 불과하다. 이 경우 일반 모델은 최종 구매 가격이 76만5500원이지만 플러스 512GB 모델은 101만3000원을 주고 사야 한다.

이통사 관계자는 “상당히 많은 판매점이 근거 없는 페이백을 약속하고 사전 예약을 받은 경우도 많아, 실구매 시 예약을 취소하는 경우가 발생할 수 있다”고 말했다. 또 다른 관계자는 “노트10의 경우 전작보다 2배가 넘는 사전 예약이 이뤄지는 등 흥행에 성공하면서 비싸도 잘 팔릴 것이란 기대감이 있어 실제 지원금이 적을 수 있다”고 말했다.

김경진 기자 kjink@@joongang.co.kr